PROFILE

柏木治子の生涯

柏木治子の生涯

絵を描くことに全てを捧げた、孤高の女流画家

目白美術館館長 高島穣

The Life of Kashiwagi Haruko

A solitary female artist who dedicated everything to painting

Director Takashima Jō of the Mejiro Art Museum

何のために生きるのか。この問いに対する答えを見つけるのは容易ではない。答えを見つけられないまま人生を終える者も多い。しかし柏木治子はその答えを人生の早い時期にすでに見つけていた。治子は絵を描く為に生きた。絵を描くことが治子にとって生きることであり、彼女は人生の全てを、自身の理想とする絵を描き上げることに捧げた。私は柏木治子が突然この世を去る日の数日前まで間近で接していた数少ない人間のひとりとして、その作品と生き様をこのサイトで後世に伝えようと思う。

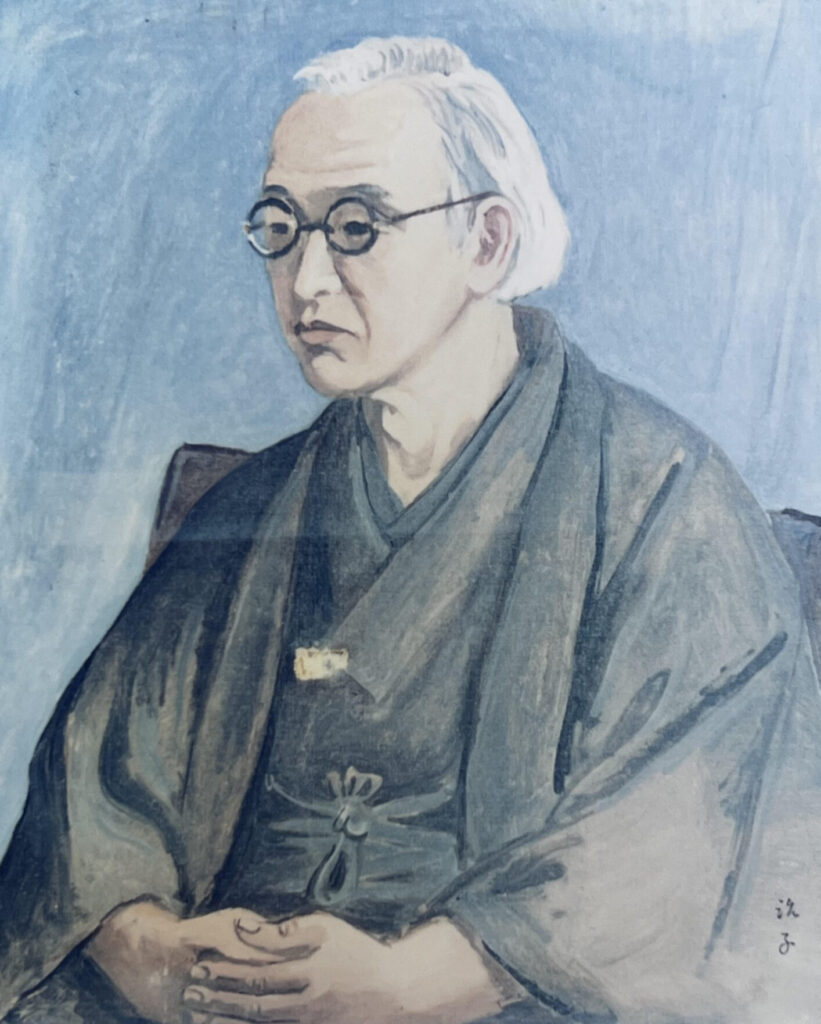

柏木治子は1908年(明治41年)京都で生まれた。幼い頃から絵を描くことが好きで沢山の絵を描いて過ごした。治子の母方の祖父は明治の高名な日本画家、河野楳嶺(1844-1895こうのばいれい)である。

Finding the answer to why we live is not easy. Many end their lives without finding that answer. However, Kashiwagi Haruko had already found the answer to this question early in her life. Haruko lived to paint. Painting was her way of living, and she devoted her entire life to creating the paintings she envisioned. As one of the few people who had been close to Haruko until a few days before her sudden passing, I intend to share her works and life with future generations through this site.

Kashiwagi Haruko was born in Kyoto in 1908 (Meiji 41). Since a young age, she enjoyed drawing and spent her time creating numerous paintings. Haruko’s maternal grandfather was the renowned Meiji-era Japanese painter Kono Bairei (1844-1895).

【写真1 河野楳嶺】

[Photo 1: Portrait of KHONO BAIREI]

絵を描くことが何よりも好きだった治子は、早い時期に画家になることを決意した。しかし、治子が育った時代、女は、嫁ぎ、子を産み、育て、夫と子に全てを捧げることが務めであり幸せであると人々は考えていた。

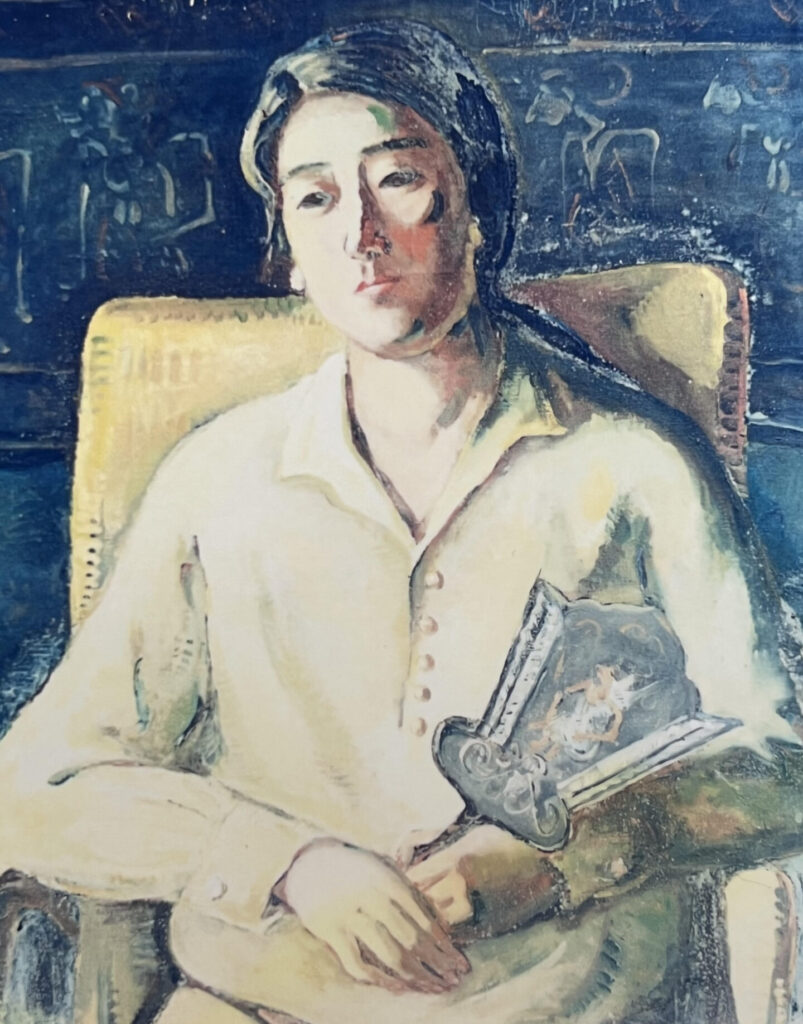

そんな時代であったが、治子が画家になることを両親は暖かく見守り、支えた。治子の父、柏木好三郎は旧制八高(現名古屋大学)の物理の教員で、古き因習に囚われることのない自由な思想の持ち主であった。母は治子が画家になることは楳嶺の血筋と画才を継いだ宿命であると信じて疑わなかった。

Being passionate about drawing above all else, Haruko made the decision to become a painter at an early age. However, during the era in which Haruko grew up, women were expected to marry, bear and raise children, and devote themselves entirely to their husbands and children, which people believed to be their duty and source of happiness.

Despite the era’s conventions, Haruko’s parents warmly watched over and supported her decision to become a painter. Haruko’s father, Kashiwagi Yoshisaburo, was a physics teacher at the former “High School of the Eight National Universities” (now Nagoya University) and was a man of free-thinking untethered by old customs. Her mother wholeheartedly believed that Haruko becoming a painter was a destined path carrying on the bloodline and artistic talent of Bairei.

【写真2 柏木治子による父母の肖像画】

[Photo 2: Portrait of Haruko’s parents by Kashiwagi Haruko]

このような両親に育てられた治子であるが、若い時に一度結婚したことがある。治子が嫁ぐ日、両親は「嫌になったらいつでも戻っておいで」と言ったという。その言葉通り、治子は結婚生活に早々に終止符を打ち両親の元に戻った。両親は治子を咎めるどころか「これからは絵を描くことに専念しなさい」と言ってむしろ励ました。そして画学校を出たばかりの治子に西落合の土地を買いアトリエを建てた。両親の物心両面にわたる支援のもと、治子は絵を描くことに没頭した。

Raised by such loving parents, Haruko had been married once in her youth. On the day she wed, her parents reportedly said, “If you ever feel unhappy, you can always come back.” True to their words, Haruko swiftly put an end to her marriage and returned to her parents. Instead of reproaching her, her parents encouraged her by saying, “Now focus on painting.” They then purchased land in Nishi-Ochiai for Haruko, where she could build her studio just after graduating from art school. With comprehensive support from her parents, Haruko immersed herself in painting.

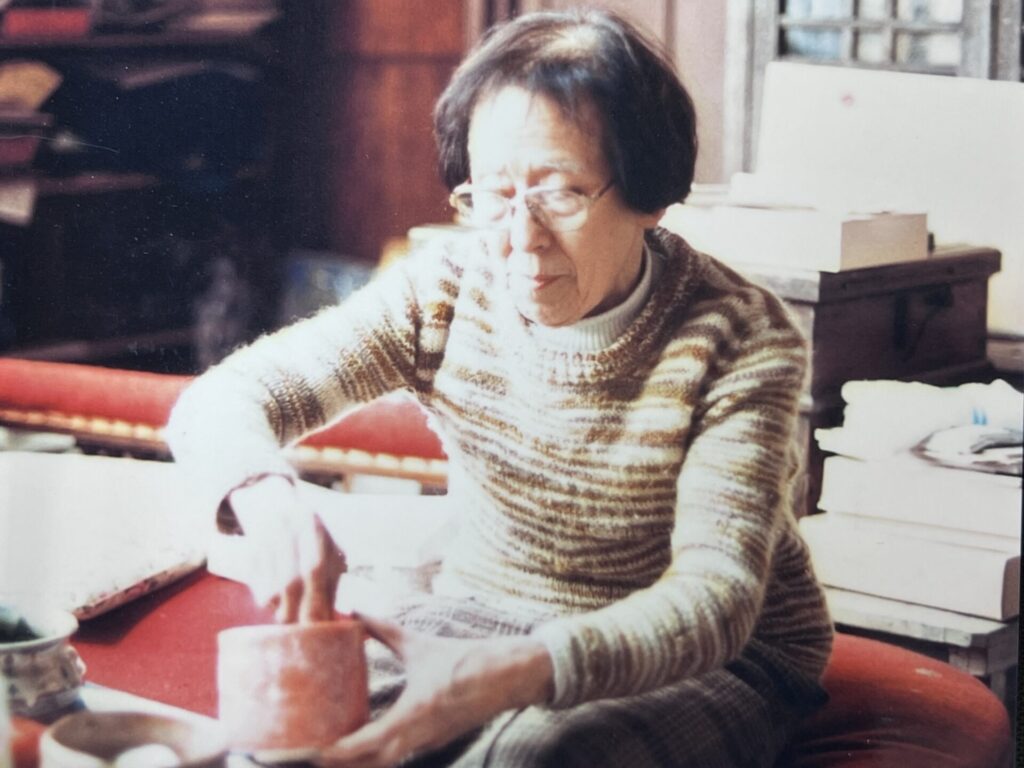

【写真3 若き頃の柏木治子自画像】

[Photo 3: Self-portrait of a young Kashiwagi Haruko]

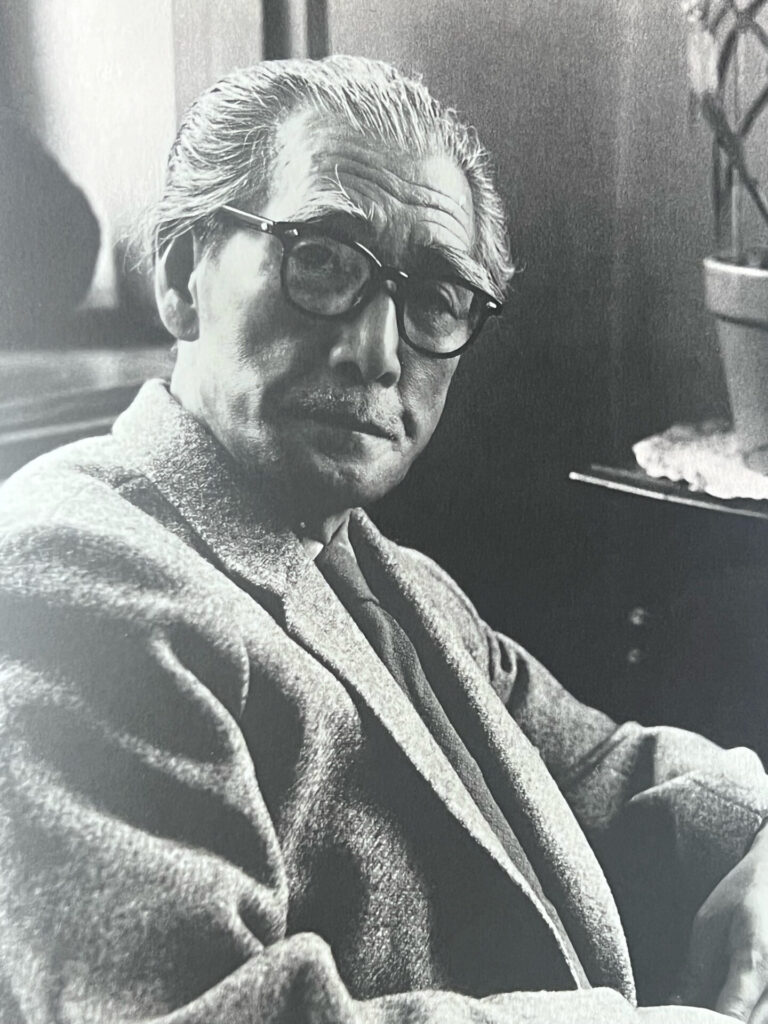

治子は川端画学校を出た後、鈴木千久馬(1894-1980)の主催する鈴木絵画研究所に入る。鈴木千久馬は独自の芸術世界を築いた日本洋画壇の巨人である。

After graduating from the Kawabata Art School, Haruko joined the Suzuki Painting Research Institute, founded by Suzuki Chikuma (1894-1980). Suzuki Chikuma was a giant in the Japanese Western-style painting world who had built his own unique artistic realm.

【写真4 鈴木千久馬】

[Photo 4: Suzuki Chikuma]

千久馬は決して治子に自分の画風を押し付けることはなかった。治子の意思を尊重し、治子の好きなように描かせた。治子は千久馬が発起人となった創元会に籍をおき、創元会の発表の場である創元展と帝展(後の日展)に出品を重ね、画家としてのキャリアを積み重ねてゆく【写真5 日展の入選作の前にいる柏木治子】。

However, Suzuki never imposed his artistic style on Haruko. He respected Haruko’s intentions and allowed her to paint as she pleased. Haruko became a member of the Sōgen-kai, initiated by Chikuma, and continued to exhibit at the Sōgen Exhibition and the Teiten (later known as the Nitten), steadily building her career as a painter. [Photo 5: Kashiwagi Haruko in front of her selected work at the Nitten]

治子は後に自他共に認める「猫を描く画家」となるがその発端は、ある早春の日の昼下がりの出来事であった。その日、治子は心身ともに疲れていた。展覧会に出品する絵に連日取り組んでいたからである。何気なく庭先を見ると一匹の猫がいるのに気づいた。猫は治子に気づいたが何の警戒感も示さず、よく陽のあたっている桜の木の下までゆっくりと歩いた。そしてその場に横たわると気持ちよさそうに日向ぼっこを始めた。猫の毛並みは美しく陽の光を浴びてきらきらと輝いている。猫はのんびりと毛繕いをしている。その光景は、疲れた治子の心を癒すものであった。治子はアトリエからスケッチブックとクレパスを持って来くると猫を描き始めた。猫のスケッチを何枚か描き終えると台所にあった煮干しを幾つか小皿に入れて運んできた。そして、これはモデル代よと言って皿を猫から少し離れた軒下においた。猫はしばらく不思議そうに様子を伺っていたが皿に好物が入っていることに気づくとゆっくり皿に近づき食べ始めた。猫は次の日も庭先に遊びに来た。治子はまた猫のスケッチをした。何日かすると今度は違う猫が遊びに来た。そうこうしているうちに治子の家の庭先には数匹の猫が出入りするようになった。治子はいつしか、その猫たちの絵を描くようになった。やがて治子は春の創元展と秋の日展に猫のいる風景を出品するようになる。創元展や日展で「猫の絵」といえば柏木治子の名前があがるようになった。

猫を創作のモチーフに使うことを決意した治子は次のような言葉を残している。

Haruko later became known as a self-proclaimed “cat painter,” and the beginning of this journey can be traced back to a certain incident on an early spring afternoon. On that day, Haruko noticed a cat in her garden. The cat, aware of Haruko’s presence, showed no signs of alert and slowly walked to the area beneath a sunlit cherry blossom tree. There, it lay down and began basking in the sun, looking content. The cat’s fur glistened beautifully under the sunlight as it leisurely groomed itself. This scene, amidst Haruko’s dedication to creating artworks for exhibitions and her exhaustion both mentally and physically, provided solace to her weary heart. Haruko fetched her sketchbook and crayons from the studio and started drawing the cat. After sketching the cat several times, she brought some dried fish from the kitchen and placed it in a small dish a bit away from the cat, saying it was payment for modeling. The cat, initially curious, eventually realized the treat and slowly approached the dish to eat. The cat returned the next day to play in the garden. Haruko sketched the cat again. Over the following days, different cats visited the garden, gradually becoming regular visitors. Haruko naturally began painting these cats. Eventually, she started exhibiting scenes of cats at the Spring Sōgen Exhibition and the Autumn Nitten. Her name became synonymous with “cat paintings” at these exhibitions. Haruko, who decided to use cats as her creative motif, left behind the following words:

薔薇の絵は上手い人が沢山いる。

景色も上手い人が多い。

しかし、猫は私でなければ描けないと思う。

可愛い猫は描けても、凛とした猫、気品のある猫は少ない。

真実感のある猫、身体の中に背骨のある猫、生きている猫。

私でなければ描けない猫を、私は描きたい。

Roses are painted well by many.

Sceneries are also beautifully depicted by many.

However, I think only I can draw cats.

While cute cats may be drawn by others, there are few who can capture the composed and dignified demeanor of a cat.

A cat with a sense of reality, with a spine in its body, a living cat.

I want to paint the kind of cat that only I can, a cat that I need to draw.

治子の色遣いは優しく静かである。観る者は猫のいる幻想世界に、いつしか深く引き込まれる。治子は1989年12月に亡くなるまで精力的に絵を描き続けた。倦まず弛まず、自身の理想とする芸術世界を築くことに挑んだ。

晩年の治子のメモに次のような言葉が遺されている。

Haruko’s use of colors is gentle and tranquil. Observers find themselves deeply drawn into the fantastical world where cats reside. Haruko continued to paint energetically until her passing in December 1989. Tirelessly and unwaveringly, she embraced the challenge of creating the artistic realm she envisioned.

In Haruko’s late-life notes, the following words were left behind:

何十枚も犠牲にして、そのあと、ただ一点でもよい。

そんな絵ができたらそれでよいと思う。

予定通りの絵ではなく、それ以上のものを生み出すこと。

それが傑作である。

絶えない努力によってのみ、それは得られると思う。

だから、無駄だと思っても思い切ってやってみることだ。

Sacrifice dozens of paintings, then, even if it’s just one piece, it would be fine.

I think it’s good if I can create such a painting.

Not just a planned painting, but to create something beyond that.

That is what a masterpiece is.

I believe that it can only be achieved through constant effort.

Therefore, even if you feel it’s futile, have the courage to give it a try.

柏木治子が遺した猫の群像を前にした時、観る者は猫たちの愛らしい姿に釘付けになるが、同時に、絵を描くことに生涯のすべてを捧げた治子の気迫と凄みを感じずにはいられない。

When faced with the tableau of cats left behind by Haruko Kasugai, viewers are captivated by the charming demeanor of the cats, yet simultaneously, they cannot help but sense the intensity and awe that Haruko, who dedicated her entire life to painting, infused into her work.

経歴

| 1908年 | 京都市に生まれる。 母方の祖父は河野楳嶺。 Born in Kyoto City. Maternal grandfather was Kono Bairei. |

| 1909年 | 名古屋に移り、愛知第一高女卒業まで名古屋に育つ。 Moved to Nagoya and grew up in Nagoya until graduating from Aichi First High School for Girls. |

| 1929年 | 川端画学校洋画科で学ぶ。 鈴木絵画研究所で鈴木千久馬氏に師事。 Studied at the Kawabata Art School, Western Painting Department. Under the tutelage of Suzuki Chikuma at the Suzuki Painting Research Institute. |

| 1932年 | 新宿区西落合にアトリエ建設。 Established a studio in Nishi-Okubo, Shinjuku. |

| 1933年 | 帝展初入選(静物) First selection in the Teiten (Still Life). |

| 1941年 | 創元会創立以来同展に毎年作品発表 帝展,文展,日展入選。 Annual participation in the Sōgen Exhibition since its establishment. Selected for the Teiten, Bunten, and Nitten. |

| 1958年 | 第一回日展にて(竹垣)特選受賞 Awarded Special Prize for “Bamboo Fence” in the first Nitten. |

| 1960年 | 日展委嘱出品 創元会会員。日展会員 Commissioned exhibition at the Nitten. Member of the Sōgen-kai and Nitten. |

| 1975年 | 日展審査員。 Judge for the Nitten. |

| 1989年 | 没 Passed away in 1989. |

QUOTE

柏木治子が残した言葉

柏木治子が語った言葉の一部を紹介します。